![]()

令和6年1月2日より

令和6年1月2日より

今年も歳を取る。歳は老いても、気持ちまで老いぬように

健康寿命に気を付けて、この1年を生き抜こう。

21回生の楽しい話題を糧に、心身共に良い年にしよう。

・第24便福岡 2024 忘年会 ・第23便筑志会 2024忘年会

・第22便小西さん、朔君の写真展 を訪問 ・第21便本嶋君(3年5組)からの投稿 大宰府

・第20便朔君からの お知らせ ・ 第19便関西ミニ同窓会 浦山君来阪歓迎会

・第18便 21回生 大活躍 青木さん(卓球) ・第17便 志士の会 開催

・第16便 歩こう会 2024年 6月 ・第15便 筑紫丘同窓会定期総会

・第14便 歩こう会 2024年 5月 ・第13便 東京駅探索ー筑志会

・第12便 関東 春の筑志会 ・第11便 歩こう会 4月の報告

・第10便 理想的な高齢者 ・第 9便 歩こう会 2024 3月

・第 8便 なぜ「福岡市」は都市としての勢いが残っているのか。 ・第 7便 歩こう会 2024年 2月

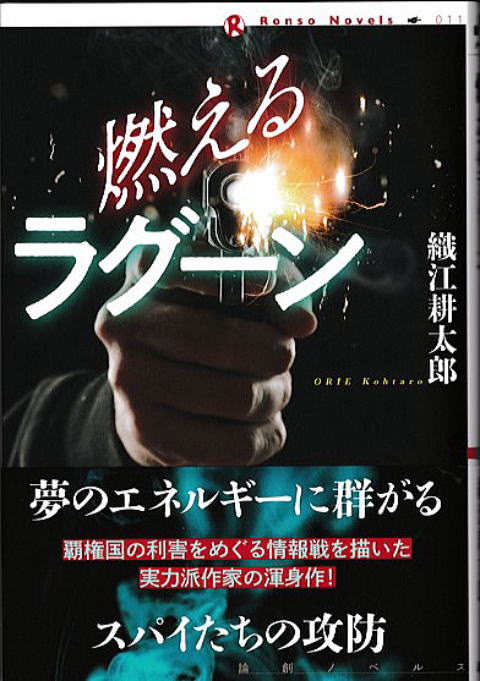

・第 6便 織江耕太郎 新刊 燃えるラグーン ・第 5便 歩こう会 2024 1月

・第 4便 2024年 牡蠣小屋 ・第 3便 <遮音社会>脱陰謀論 文化人類学者が重視する、「分からない」に耐える力

・第 2便 私の初夢:新年の高本君の投稿 ・第 1便 2023 12月の歩こう

第24便 福岡忘年会

↑202412fukuokabounenkaiをクリックすると開きます。

第23便 筑紫会忘年会

↑ 202412chikushikaubounenkaiをクリックすると開きます。

第22便 小西さん、朔君の写真展を訪問

この記事は、編者が小西さん、読者に謝らねばならない。

もっと早く 小西さんから投稿されていたのに、編者がすっかり忘れていた。

歳のせいにはしたくないが、小西さん 朔君 ごめんなさい。

編者:このような自然の生き物を撮るのは難しいだろうな。

しかしその一瞬が「美」になっている。素晴らしい。

朔君には、まだまだ撮り続けて欲しいな。

第21便 本嶋君(3年5組)からの投稿 大宰府

本嶋君は 現在「くすのき会」という、大宰府の歴史、史跡を紹介する

ボランティア団体の会長として日々頑張っているそうだ。

初めて写真を投稿してくれた。以下、紹介します。

写真は10月4日西日本新聞都市圏版に掲載されたものです。

このように元気にやっています。

隣の女性はソロプチミスト太宰府の方です。

編者:彼は大宰府に住んでいるけど、ボランティアとはいえ、これだけ地元の

「文化」に関わり、忙しい毎日を送っているそうだ。

我々にも励みになる。

太宰府市の広報に紫式部と太宰府の関係が載っていたので送ります。

11月23日には吉高由里子と流星涼(藤原隆家)の二人が来て太宰府市内で

トークショウが開催される。

平安文化があるのは京都の他は太宰府だと思う。

編者:大宰府と言えば、菅原道真くらいしか思いつかなかったが、

確かに大宰府には「平安文化」があるな。

勉強になるよ。また 大宰府の便りを寄こしてくれ!

第20便 朔君からの お知らせ

今まで増田君の写真展のお知らせをしてきたが、今回は朔君の写真展のお知らせです。

福岡の同級生は、是非見に行って感想をお知らせ下さい。

第19便 関西ミニ同窓会 浦山君来阪歓迎会

久し振りに、関西から報告がありました。

話に花が咲いて、写真を撮るのを忘れていたようですが、川邉君からの報告を掲載します。

新型コロナ禍でしばらく休眠状態だった関西の集まりを浦山誠一君の来阪を機に声掛けさせてもらいましたが、

中々皆さんの都合が合わず、以下の5名でささやかに行いました。

来阪の主旨は、彼の勤務先だった(株)山崎建設の有志OB会が、翌20日(日)に大阪であるという日程に先ん

じて前日泊するということで、集まりました。メンバーは、浦山君、田中(義一)君、廣田君、安永君、川邊です。

生憎の梅雨入り真っ最中で、関空到着に余裕を見て、午後5時に京橋の一品料理店「三佳左」二階を貸し切っての

会だったのですが、やっぱりピーチ便、しっかり遅延し、ぎりぎりの到着でした。

当店は、小生川邊の現役時代に足しげく通った馴染みの店ですが、コロナで休業状態でしたが、なんとか再開するも

82歳と79歳の高齢夫婦の店なので、勝手に冷蔵庫からビール取り放題の自由気ままなところが安心できます。

周辺の馴染みの店も代替わりしたり、閉店した店が多く、歌にも歌われた

「京橋は、ええとこでっせ、グランシャトーもありまっせ」で有名なキャバレーもなくなってました。

久しぶりの再会でしたが、高校時代の同級生のことや、恩師のこと、クラブ活動、修学旅行のエピソードに始まり、

社会人になっての来し方、家族の状況、そして健康状態の話と話題は尽きません。

あっという間の三時間あまりで、写真を撮るのを失念してしまいました。

翌日は、奈良は初めてというので、朝10時に近鉄奈良駅で待ち合わせ、二人で小雨模様の奈良を散策しましたが、

こんな天気でも外国人の観光客だらけで、興福寺、五重塔、東大寺を巡って、奈良県庁の屋上展望台から奈良盆地

を俯瞰し、大阪に戻る彼を昼過ぎに見送りました。

大事な関西支部の次回案も、暑さがおさまったら、改めて検討しようと思います。

編:本当に久し振りの関西での集まりだね。

そうだよ、暑さが収まったら、また色々検討して、次回案実行の時また報告下さい。

楽しみにしてますよ。

第18便 21回生 大活躍 青木さん

↑ 2024aokitakkyuをクリックすると開きます。

第17便 志士の会 開催

↑ 2024shishiをクリックすると開きます。

第16便 歩こう会 2024年6月

歩こう会 6月の報告です。

最後に重要なお知らせがあるので、最後まで見て下さい。

第23回

参加者は、本吉、清水、田所、樋口、小西、稲永の6名でした。

文永の役で元軍と激戦が展開された古戦場跡で、かつては博多湾に面する千代の

松原と知られた東公園の散策でした。集合は11:00に天神で行い、地下鉄で

「馬出九大病院前」に向かいました。そこから日蓮聖人銅像、亀山上皇銅像、

そして福の神である十日恵比須神社を巡り、「千代県庁口駅」から「祇園駅」

まで移動しました。

上呉服町の「みやけうどん」を食して、山笠の追い山が走るコースを歩きました。

最後に聖福寺の境内の庭を観賞して、解散となりました。

もっちゃん話題コーナー

東公園と言えば亀山上皇と日蓮聖人の銅像が有名です。彼らは敵国降伏と元寇の

勝利を祈りました。しかし、二度の元寇ともに総大将として日本軍を率い、

元軍を撃退した少弐景資に関しては、銅像すら存在しません。不思議ですね?

今日の昼食は、ごぼう天うどんとお稲荷さん1個でした。アルコールはなしです。

不思議ですよね?あるメンバーは言ってました

「酒を飲むことさえ忘れる新緑の魅力に心が奪われた」

※東公園、馬出(まえだし:福岡市以外の人には読めんだろうな)とは懐かしい。東公園が

古戦場跡とは知らんかった。それにしても、アルコール無しとは、どげんしたと???

酒を飲む事さへ忘れた感動とは????

第24回

参加者は、清永、樋口、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿の7名でした。

梅雨入り前の晴天の中、天神パルコ前から北へ向かいウオーキングを楽しみました。

途中、長浜船溜では、停泊中の水産庁巡視船の説明を受け、興味深い体験ができました。

その後、鮮魚市場付近で、時間を考慮し、西公園経由を避けて那の津通りを通り、

黒門通りにルートを変更しました。おかげで時間通りにママカレーに到着することができました。

ナビゲータの稲永君、さすがです!到着後さっそく乾杯!

ウオーキング後のビールは、のどごしが最高です。

8%のネパールビールは、どっしり、ガツンとくる飲み心地で、特に美味しく感じました。

もっちゃんのつぶやき

朝日新聞はここ10年で部数が半減したそうです。しかし、高校野球の人気や影響力に変化

は見られません。メディアの変化が進み、マスコミ4媒体の広告売り上げの合計よりも

インターネットの方が大きなり、新聞などの衰退がますます加速するでしょう。

いよいよ終わりかもね?

※いやいや、活字媒体のニュースは、まだまだ廃らんやろう!ワシ等団塊の世代より10年若い

世代が途絶えるまでは、、、

第25回

参加者は、清永、樋口、田所、本吉、稲永、寄川、鳩宿の7名でした。

今回は、蒸し暑い曇り空の中でのやや距離が長いウオーキングでした。

歩き始めて約70分後に祖原公園の小高い山頂にたどり着きました。

その道のりは少々キツかったです。

しかし、サイゼリアでの乾杯の生ビールが疲れを一気に吹き飛ばしてくれました。

また、750年前の元寇の記憶を現代に伝える大きな役割の元寇麁原戦跡(祖原公園)

に立てた喜びも、疲れを忘れさせてくれました。

もっちゃんのつぶやき

高台の元寇麁原戦跡(祖原公園)へ行ってきました。元寇麁原戦跡の碑より望むと、

福岡タワーまで一望の展望が素晴らしかった。サイゼリアではエンドレスのマグナム

赤ワインで楽しんで、歩数は11.195歩(約8.11㎞)

帰りの電車で色白の美人に見惚れていたら、つい特急でひと駅乗り過ごしてしまいました。

ついついミスしちゃいましたが、笑い飛ばせますね。アハㇵ。

※乗り過ごすとは、やはり飲み過ぎより、美人に見とれた、、くらいの方がよか。

そげな機会あまりなかよ!

第26回

参加者は、樋口、森実、中村、行實、田所、本吉、小西、寄川、鳩宿の9名でした。

線状降水帯の心配をしましたが、心配された雨は降らず、湿度の高い曇り空の中

でのウォーキングとなりました。お疲れさまでした。時期を過ぎたあじさい園では、

まだ元気な紫陽花が見られました。頑張り続けている歩こう会のメンバーのように

一生懸命に咲き続けている姿に感動しました。

もっちゃんのつぶやき

今日もらった同窓会会報の大学合格者数にびっくり!以前のイメージとは異なり、

東大10名、京大14名の大学合格者に驚かされました!これまでは、東大と京大を

合わせても10名程度だったので、本当に驚きです。

まぁ、社会に出てからが本番だよ。日本一社長が多いのは日大、九州一は福大。

エリート大学を卒業した方々は、役員になっても無理せず無難にこなすだけ。

公務員と社会主義国と同じ。日本の失われた34年の原因の一つはコレとオーナー社長

が言っていた。チャレンジの無いとこには発展はない!

![]()

歩こう会のほうから、以下のお知らせが来ました。

掲載終了の挨拶

「歩こう会の月だより」は2023年7月から始まり、当初の予定通り1年間で全12回

の発行を迎えることが出来ました。これをもちまして、今月号を最後に

終了させていただきます。

※それなりの事情・理由があると思うので、寂しいけれど今回で最終回と言う事にします。

歩こう会は、今後も継続して行われるそうです。頑張れ、継続は力なり!

長い間、故郷の香りを届けてくれて、ありがとう。また事情が変わったら、違う形でも良いので、

便りを寄こして下さい。ありがとう!

第15便 筑紫丘同窓会定期総会

お知らせのコラムでも連絡しましたが

筑紫丘同窓会定期総会が、以下のように開催されました。

本人と、兄、妹、娘、孫娘も筑高生の中村純治君からの報告を掲載します。

編:写真もたくさん撮ったらしいが、SNSなどでの発信は禁止されて

いるらしいので、ここでは掲載しません。

日時|2024年6月1日(土)

総会 15:30~16:00

懇親会 16:00~19:00(予定)

場所|福岡国際会議場 2 階 多目的ホール (福岡市博多区石城町 2-1)

2024年6月1日(土)に同窓会の令和6年度定期総会及び懇親会が福岡国際会議場で

開催されました。

今年の年幹事は高47回生でした。

司会は四位TNCアナウンサー(高58)で、挨拶は渡邊校長と原田同窓会会長(高20)に

続き3年後に予定されている100周年記念事業実行委員会会長森田一義(高16)先輩の

挨拶で始まりました。懇親会もアニメ作曲家で有名な高木さん(高47)と森田一義さんの

対談や応援団OBの演舞、筑高体操など素晴らしい企画で構成されていました。

出席者は高2回生から高76回生迄の総計807名でした。

21回生は服部君(同窓会総会幹事)と私だけで、少しばかり寂しかったです。

でも良かったのは21回生だけの同窓会では得られない年代を越えた方々とのお話や繋がり

が出来たことです。

写真は総会終了後に渡された「特別号外」の一部です。私もしっかり左端に写っています。

この企画には脱帽です。そして、今後の同窓会定期総会で少しでも多くの21回生と

お会いできることを期待しております。

タモリ(森田先輩)も出席され、総勢807名とは、凄いな。

筑紫丘の伝統の一部に21回生も入っている事が、誇らしい。

3年後の「100周年」には、出て見たいな。多くの21回生が参加出来れば

良いな。中村君報告ありがとう。

以上 報告でした。

第14便 歩こう会 2024年5月

今回から、話題などいれて、様相が少し変わってます。

楽しんで見て下さい。

第18回

(8名)清永、樋口、高本、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿。

「博多どんたく」のさなか、ソラリアPLAZAへの飲酒後の30分の

ウォーキングも、アルコールがエネルギーに変わり、パワーアップで、

余裕を持って田所さんの応援に行けました。

編:田所さんも毎年出演しとるね。太棹は年取っても出来るけんね、頑張って!

19回

第19回(6名)樋口、清永、本吉、小西、寄川、鳩宿

清永さんが自宅(野間)から小谷酒舗(大名)まで60分歩いて来た

チャレンジ精神に敬服します。どことなく、少し頑張っている最初の

乾杯の写真と、ほぐれた雰囲気の乾杯の写真を掲載。

編:飲む前と、飲んだ後の写真、面白か!!!表情が違うね。

もっちゃんの話題コーナー(話した事等)

産経新聞のコラム欄の読者投稿作品、「朝晴れエッセイ」と

「朝の詩」の話題。感銘を受けるそうです。

一見の価値ありです

編:ネットで調べたが発見できんかった。残念!ばってん

、結構高級な話題ば話とるね。脳の活性化には良いかも知れん。

第20回

第20回(7名)清永、樋口、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

西南クロス(学食)もなんとか利用できたし、5月の爽やかな

海風が吹き抜ける百道コースは最高のコースでした。

晴れて気持ちの良いWalkingでした。

帰り道、稲永君と福岡市博物館で藤城清治展を鑑賞しました。

光と影のファンタジーで、感動と希望を与えてくれます。

ケロヨンの生みの親と知りませんでしたが、彼の作品は鑑賞

することを奨励します。

編:藤城清治展 福岡

https://www.tnc.co.jp/sp/event/archives/659

クリックしたら見れるよ。

もっちゃん話題コーナー

稲永君が言うには、藤城清治氏の影絵、切り絵の作品は

癒やされますし、驚きの世界だそうです。その作品は、

メルヘンの世界であり、細い風景描写があり、夢と笑顔の

世界が影絵と多種の色セロハン、切り抜きで表現されて

いるとのことです。

百歳の清治氏の作品は本当に力強いですね。

改めて昔の人々の力強さを受け取りましたよ。

編:いやいや初めて知ったよ。しかもケロヨンの生みの親とは、、、、

想像を掻き立てるメルヘンだね!

正に稲永君の言うとおりだね。百歳のパワーの「洗礼」を受けて見たいものだ。

今の21回生も、皆百歳まで生きて、「百歳の同窓会」なんて出来るかも、、

皆頑張ろうや!

第21回

第21回(10名)清永、樋口、中村、行實、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

今回は、いにしえの太宰府を学ぶことができましたし、

27℃の中でのウォーキングで暑さにも慣れることができました。

(暑熱順化)ボーノの最初の冷たい生ビールで疲れも吹き飛び、

美味しいスパゲッティとワインを楽しみながらワイワイガヤガヤ

と過ごし、ボケ防止にも役立つ有意義な3時間でした。

ただし、声が大きかったためイエローカードをもらってしまい

ましたので、次回には気をつけたいと思います。

編:年寄りには 2種類の人が居ると言う、①飲んで声が大きくなる人(耳が聞こえにくく

なっているのが原因らしい) ②飲んで声が小さくなる人。歩こう会のメンバーは

皆①の人かもね(笑) それにしても、大宰府の古代歴史道なんて、凄く興味が沸くな。

歩いた後のワインが旨そうだ。古代の味がしたかい?

もっちゃんの話題コーナー

「国分寺の七重塔の復元模型が、太宰府市ふれあい館の一

画にありますので、来年見に行く企画をします」

と行實リーダーが言ってました。

来年も楽しみです。宜しくお願いします。

編:もう来年の計画しとるんか?こりゃ長生きするぞ!鬼も笑わん! よかよか!

第22回

第22回(8名)樋口、清永、田所、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

四国巡礼から前日帰ってきた小西さん含め8名が、博多塀の

小さな日本庭園「楽水園」に立ち寄り、静寂とした佇まいの

中で優雅なひと時を過ごしました。その後、「紅蓉軒」で

紹興酒と中華料理を楽しみながら、語らいを満喫しました。

もっちゃん話題コーナー

小西さんが、5月26日から30日までの間に四国巡礼で43箇所

のお寺をお参りしてきました。お寺は予想以上に素晴らし

かったそうです。道のりはかなりきつかったですが、

充実した時間を過ごされたとのことです。後半の巡礼は

10月27日から11月1日の予定だそうです。

メンバーからは、「88箇所のお寺参りうち43箇所参った

なんてすごいね!お寺が隣同士にあっても(そんなこと

ないでしょうが)、階段などがあって、僕だったら

すぐにフラフラになってしまいそうです。

歩こう会で鍛えた健脚ならではですね。

元気!元気!皆んなの見本です!」

編:お遍路さんも、当初の信仰心による修行の巡礼から、先祖の供養、家族の健康祈願、

そして「自分探し」に変わって来たらしいな。小西さんも自分探しに出掛けたのかな。

彼女に聞くと、歳取る毎に元気になって来たと言っていた。誠に素晴らしい。

後半の巡礼も「元気で」頑張って下さい。

今回から、メンバーの協力で、色々な話題満載の報告に

なりました。歩こう会も、ただのアルコール会ではなく、

健康的にも、文化的にも、羨ましい集まりだと感じました。

これからも、元気で色々な報告を期待して待ってます。

ありがとう。(編者より)

第13便 東京駅探索ー筑紫会

第12便でお知らせしたように、筑志会における「東京駅探索」

を、原君の懇切丁寧な説明・解説に従って、編者なりの編集で掲載します。

21回生の中にはゼネコン出身も多いと思うし、全国の21回生のみならず、

関東・東京在住の21回生も知らなかったような東京駅の情報が紹介されます。

長いですが、ゆっくり読んで、楽しみ、東京駅の物知りになって下さい。

11)まず最初に、「復元と復原」の違いについて

構造、材料等を全く同一に新たに作る(元に戻す)のが「復元」、

構造、材料等は異なるが外観上同じように戻すのが「復原」。

東京駅は「復原」になります

22)東京駅舎の開業から戦災まで

1.明治22年 東京府が日本初となる大規模都市計画である「東京市区改正条例」を公布。

鉄道の東海道方面の起点であった新橋駅と東北方面の起点であった上野駅の両停車場間を

結ぶ高架鉄道を建設し、その中間に当たる現在地に中央停車場を設ける事を計画しました。

※ 明治23年当時は国鉄は新橋からの一本(赤線)しかなく、関東の他の鉄道は

私鉄(青線)だった。

※ 明治政府は、そこまで「金」が無かった??

2. 中央停車場の設計は当初は日本の鉄道の技術指導に当たっていた二人のドイツ人技師が

行っています。日本の駅を意識して和洋折衷のデザインでしたが、西洋を手本に近代国家

の形成を図り、西欧諸国に追いつくことを目指していた当時の日本政府や鉄道関係者に

採用されませんでした。

3.明治36年に政府は明治建築界の重鎮であった「辰野金吾」に設計を依頼します。

辰野はヨーロッパで西洋建築を学び、日本銀行本店を始めとする200余りの建築物を

設計した近代日本をリードした一人です。辰野はドイツ人技術者の設計案の建物配置を

踏襲しつつ、中央停車場にふさわしい西洋建築物としての駅舎を設計しました。

※ 辰野金吾は後で紹介します。

4.明治37年以降、日露戦争の勝利などを受けて建設予算が大幅に増額された第3次案まで

3回提案されています。最終案である第3次案は明治43年に完成しています。

5.構造は鉄骨、レンガ造り。当時既に鉄骨、コンクリート建築の技術はアメリカ等で開発・

使用されていましたが、辰野は過去の実績を重視してレンガを選択しました。

6.明治41年3月に中央停車場の建設工事着工。約6年9ヶ月を経た大正3年12月に名前を

「東京駅」と定めて開業しました。

7.創建当時の駅舎は、皇居に向い西面した南北約335mに及ぶ長大な建築物で、中央部と

南北対象の位置に南北ドームを有し、地上3階建て、一部地下1階、延べ床面積は

約23,900㎡でした。

8.復原に当たって基礎は耐震構造に作り替えました。従って従来の基礎はすべて撤去されて

います。従来の基礎は松杭、約1万本が使われていましたが、どれも痛みはなくきれいな

状態でした。一部が駅長室に保存・展示されています。

大正12年の関東大震災でも駅舎は影響を受けませんでした。

※駅長室に見に行こう、と言ったが、原君に言下に「否」出しされた(笑)

9.昭和20年太平洋戦争の空襲で屋根や内装が消失します。同年に着手した戦災復興工事は

昭和22年に完成しましたが、中央部と南北ドームを除き3階部分を撤去して、木造トラス

の屋根を架けた形で2階建てとし、南北ドーム屋根の形状を八角形に変更するなど、

応急的な工事が施工されています。

10.以降、東京駅舎は60余年、今回の復原まで戦災復興当時の姿のままとなっていました。

33)保存・復原の経緯

1.東京駅舎は国鉄時代より高層ビルに建替える案など、いくつかのプランが検討されて

いたようですが、昭和62年に運輸省、建設省等が合同で調査を行い、東京駅舎を現在地で

形態保存を図る方針や、駅舎上空の容積率を同地区内の他の敷地に移転する方法などが

議論されています。

2.平成11年、石原慎太郎・東京都知事とJR東日本・松田昌士社長の会談がきっかけと

なって創建当時に復原する方向となり、平成12年に「特例容積率適用区域制度」が創設され、

未利用容積の周辺地区への移転が可能になりました。その後、平成14年に東京駅舎を創建時

の姿に復原することが決定しています。

3.平成15年、鉄道史上重要な建築物であるとともに、近代建築としての文化的価値が認められ、

国の重要文化財に指定されています。

4.総工事費は約500億円。全てJR東日本が負担しましたが、丸ビルや東京ビルディングへの

容積率移転により、その原資を賄っています。なお施工は鹿島建設です。

5.平成19年(2007年)5月着工、約5年を経て平成24年(2012年)10月に竣工しました。

正直、関東組はこの時点以前から、東京駅を見ているはずだが、ここまで変化していたとは

気が付かなかった。

普段、何気なく通り過ぎるだけで、駅舎やドームなど気にした事も無かった。

44)設計にあたって

1.3つの基本方針

① 風格ある都市景観の形成 ~外観とドーム内の復原

② 歴史的建造物の承継 ~現存する部分を可能な限り保存

③ 赤レンガ駅舎の恒久的な保存・活用 ~駅・ホテル・ギャラリーとしての活用

なお先ほど説明したように基礎を取り換えるために、駅の地下の土は撤去し、

結果的に地下空間が作られました(新設地下)。

2.残存している建物を可能な限り保存しながら創建時の姿に復原することを基本としています。

具体的には、

1階、2階の既存レンガ躯体と内臓鉄骨、広場側既存壁は保存する。

3階の広場側外壁、1~3階の線路側外壁は復原する。屋根とドーム3、4階の内部見上げ部

は復原する。

3.現存する創建当時の写真や工事記録、実施図面などを基に復原工事の設計を行い、学識経験者の

指導も受けながら、創建当時の姿を再現しました。表面の化粧レンガも色や形状、施工方法を

創建時のものに近づけています。

4.屋根のスレートは天然スレートを使用しています。創建時の雄勝産(宮城県石巻市)の純黒の

天然スレートの屋根は戦災で全て消失しました。旧駅舎時代の平成2年に、ほとんどが登米(とめ)

産(宮城県登米(とめ)市)の天然スレートに葺き替えられています。今回の復原にあたり健全な

スレートは再利用され、特に象徴的な南北ドーム屋根や駅舎中央部には、東日本大震災(2011年3月)

の津波に耐えた雄勝産のスレートが使われています。

5.外壁については、3階に復原する新しい材料と既存の2階までの材料がかけ離れないよう色合いを

合わせています。3階外壁の復元に伴い、柱の形状も創建時の姿に復原しました。保存部分の外壁の

基礎、窓周り、柱頭飾りなどには花崗岩が使用されています。復原の部分は花崗岩粉、石灰、

セメントを調合した凝石を使用して花崗岩に似せて仕上げています。窓の建具は創建時は木製で

したが戦災で喪失しました。鋼製で復興しましたが今回、デザインをオリジナルにしてアルミで

復原しています。

※赤線の下が、旧駅舎のまま、赤線の上が復原された部分

6.化粧煉瓦(60.5X 109mm)は、1.2階の保存部分は創建時のものです。極めて平滑かつ

継蜜で鋭利な角(ピン角)が特徴。復元された3階部分の外壁鉄骨・鉄筋コンクリートの上に、

新しく焼かれた化粧レンガが貼られています。

7.化粧レンガと化粧レンガをつなぎ合わせる覆輪目地(断面が半円形)は、創建時同様の覆輪目地で施工

されています。また、目地の交差部も「かえる股」と呼ばれる形状が再現されています。覆輪目地は

専用のてこを使い、高い技術が必要で日本独自の手法とのことです。レンガの美しさを引き立てる

効果もあり、「見せる目地」と言われるほど、特殊で伝統技術の一つですが、ほとんど継承されて

いないそうです。一から研究して再現したと聞いています。

55)免震構造

1.必要かつ十分な安全性と耐久性を確保するため、鉄骨鉄筋コンクリート造の地下階を新設し、

新設した地下階の上に免震装置を設置して地上の駅舎を支えるという免震構造としました。

東京駅は総武地下駅の函体とこの新設地下の函体に載っている構造になっています。

2.この免震構造を採用する事により、レンガ壁や床組鉄骨など創建時より残る既存駅舎の構造体

を可能な限り保存・活用しています。

3.既存駅舎を「仮受け」するため、1万本を超える松杭を避けた位置に先行して新しい杭を打ち、

順次新しい杭上へ既存駅舎の荷重を移行しました。その後、既存の松杭を撤去し、地下階を

構築、地下階が完成した時点で、免震ゴムに地上部の駅舎の荷重を移しました。

実は駅舎建物の淵に沿って、下に結構深い溝がある。

この溝が、建物側の地下(免震構造)とその前の広場(通常地盤)の分け目であり、

地震が起きると、この双方で揺れが違うと言う。知らなかった!

66)駅前広場

1.東京駅復原に合わせて東京都は「東京駅前広場と行幸道路」の全体的な構想を定めています。

このトータルデザインの骨子は「駅前広場と行幸道路、両者の中央部分を人に開放すること」

だそうです。

2.駅前広場の中央口から行幸広場に向かって大きな「人の広場」を造り、その「人の広場」が

行幸通りの中央部分に作られた幅広の「人の道路」に結びついています。それによって、

東京駅を降りた人達は、まっすぐこの中央道を通り皇居に到達することができます。

3.バス、タクシー等の自動車交通広場は、駅前広場の南端と北端の二か所に、できうる限り

規模を抑えて配置しています。

4.この交通広場を隠すように、駅前広場の西北と西南の角には中くらいの木を主体とした厚みの

ある三角状の樹林群を配置しています。周りの建物から広場全体を見渡せるように高木でなく

中木としています。

77) 南ドーム

1.ドーム天井は格子を升目に組んでいます。天井の大輪と放射線状のラインは木製のイメージを

ガラス繊維強化石膏によって再現しています。大輪の周囲の白い花飾りレリーフはクレマチス

という花の模様で16個配置されています。

2.南北ドームの見上げ部分:白い大鷲(約2.1m)の彫刻8羽と豊臣秀吉の兜を模ったと

言われる兜のキーストーン(要石)や十二支の干支のレリーフ、剣、鳳凰等が配置されています。

ドーム内の漆喰の色は、当時の文献を参考に黄卵色ではれやかに仕上げられています。

※ なんで徳川幕府の江戸城前の東京駅に、秀吉の兜が睨んでいるの?????

3.豊臣秀吉の兜を使った理由は不明です。なお兜は豊臣秀吉が太閤と呼ばれるようになってから

使ったといわれている馬藺後ろ立付(ばりんうしろだてつき)の兜だそうです。

4.十二支の干支は8角形四隅のレリーフは方角を示しています。8つなので、4つの干支

子(ねずみ、北)、卯(うさぎ、東)、午(うま、南)、酉(とり、西))が何故か使われて

いません。

使われているのは、丑(うし、北東)寅(北東)辰(南東)巳(南東)未(ひ つじ、南西)

申(さる、南西)戌(いぬ、北西)亥(いのしし、北西)です。

灰緑色をバックにガラス繊維強化石膏で製作されています。

なおここにない子(ねずみ)、卯(うさぎ)、午(うま)、酉(とり)についてですが、

辰野金吾が同じ時期に設計した佐賀県武雄温泉にある楼門2階天井四隅に

子(ねずみ、東)卯(うさぎ、西)、午(うま、南)、酉(とり、北)の彫り絵があります。

前回、ここでその話をしたら高本君と福島君が武雄温泉まで調査に行って確認してきています。

蛇足ながら辰野金吾の父は唐津藩士。従って辰野金吾は佐賀県唐津出身です。

5.南ドームのアーチ形レリーフに、ほんの一部ですが創建時の石膏のパーツが修復されて再現され

ています。

6.ドームの柱頭と飾り梁は、創建時にも同じようなものが設置されていたらしく、そのデザインを

参考にして作られたそうです。アルミの鋳造で作られ「2012年」と刻印されています。

7.戦災復興で再建された前東京駅舎のドーム内部見上げ部のデザインは、ローマのパンテオンを

手本にしたと思われると言われています。その見上げ部の意匠が、床にデザインとして転写された

形でイメージとして残されているそうです。

8.ドーム全体について、色の再現に大変苦労したと聞いています。

このドームには一階の天井部分にあたる手摺りの部分の空間全面に、金網が張ってある。

「上から物が落ちないように???」との質問に、「鳩がドームに入り込まないようにする為」

との答えであった。

後の懇親会で、ここまで原君が調べてくれて説明してくれて、物知りになったのだから、

次回の筑志会の時に東京駅で覚えた事を質問して、テストしようという話しが起こったが、、、、、

どうなる事やら。

その他、探索風景

ごめんなさい、説明を聞きながらだったので、撮影角度が悪かった。

皇室専用の中央口の前で

如何でした? 少しは東京駅の物知りになれましたか?

いやいや、ここまで調べて解説してくれた原君に感謝です。

第12便 関東 春の筑紫会

5月の15日(水)に、筑志会が開かれた。

11時に東京駅丸の内北口に集合して、元国鉄・JRの原君の先導で、東京駅探索、

その後、東京駅のレストランで懇親会(2時間半)。参加者は16名。

この12便で、筑志会の報告をするが、東京駅探索の報告は第13便で詳細に

掲載します。

場所は 東京駅構内 中2階のレストラン街、 森卯という西洋料理で

飲み放題。

時間どうり12時半に全員揃い、食事を待つ。

そして、福嶋君の司会で始まり、田邊君の乾杯で、料理が始まった。

場所としてはめずらしく個室が取れたので、皆リラックスして、最初から盛り上がった。

長い席の、半分くらいづつで、お互い色々な話題で盛り上がり、料理も種々出て来て、

飲み放題を楽しんだ。

先ずは、参加者の顔写真を小さめに(笑)掲載する。かなり酔ってからの撮影だったので

何枚づつかを撮って、上手く撮れたな!というショットを掲載します。

名前は、敬称略で。

福嶋、 田邊、 飯田(眞理)、 待鳥、 三宅

森田、 高鍋、 添田、 須河内、 河合

飯田(廣美)、 篠塚、 小島、 原、 城野、 棚田

各自の近況報告も、時間がもったいないと廃止、兎に角、色々と語り合いに、、、、

中で、最近の筑紫丘は女子の数が全体の半数近くまで増え、すべてが男女クラスとなっているとの報告に

「俺はずっと男子クラスたい、、、羨ましか~~」「女子が多くなったけん、ヶ丘は福高を抜いたとよ!女子のが

賢かと!」 、また中には小学校からの同級生もいて、小学校時代の話でも盛り上がっていた。

また、東京駅探索時の原君の説明をどれだけ覚えとるか、次回の筑志会で、東京駅についての質問をして、

覚えとるかどうかテストしようと、という話しもあった(笑)

時間を忘れ、語り合っていると、もう時間になってしまった。一応部屋の外は、一般席で昼食時で

混んでいるので、いつもの 校歌とエールは無しで、棚田君の一本締めで終わりとした、

次回は秋に予定しているが、その前に 6月29日(土)に上野で 志士の会が有るので、また会える。

やはり、同級生との懇親は楽しい。楽しみにしておこう。

冒頭で言ったように、原君の解説を交えての東京駅探索の報告(現在作成中)を次回掲載するので、

そちらの方も楽しみに。

第11便 歩こう会 4月の報告

第14回(8名) 樋口、清永、田所、本吉。小西、稲永、寄川、鳩宿

桜と鮮魚?、なんとオツで贅沢な花見だ!

第15回(8名) 阿部民平、高田、行實、樋口、本吉、小西、稲永、鳩宿

こう言う珍しい処のへの遠足は良いな。遠足なんて言葉も、久し振りに聞いたよ。

第16回(8名) 樋口、松浦勝、中村、田所、高本、本吉、稲永、寄川

ESSの往年の三羽烏! 良いね、懐かしいね、懐かしさに笑顔もはじけるな~~!

ここに編者、衛藤君、矢野君等いると、ESSの同窓会になるな。

第17回(9名) 樋口、中村、行實、高本、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

当初の頃から参加者も増え、帰福した者も参加出来、交流の機会をこれだけ

続けられるのは、21回生にとっても嬉しい事だな。そのうち編者も機会があったら、

是非とも参加したい。継続の力、頑張れ!

第10便 理想的な高齢者

面白い記事が載っていたので、紹介します。

賛否両論があって、しかるべし。

時間が有る時に、ゆっくり読んで下さい。

年を重ねて「いい人」では脳の老化が進む…医師・和田秀樹が「理想の高齢者」と

太鼓判を押す著名人の名前

目指すべき高齢者像は何か。医師の和田秀樹さんは「前頭葉は目新しく、珍しいこと

を行うときに働くもので、これを使わないと脳の老化が進んでしまう。その意味でも

私が目標とする『面白い高齢者』として理想的なのはタレントの高田純次さんだ。

細かいことにこだわらずテキトーでいることはメンタルヘルスにもいい影響を与える」という――。

※本稿は、和田秀樹『老いたら好きに生きる』(毎日新聞出版)の一部を再編集したものです。

40代から始まる前頭葉萎縮のサイン

老いを遠ざけ、いつまでも元気で若々しくいるためには、「感情」を動かすことが

何より大切です。なぜなら、人の老化は「知力」や「体力」よりも、まず「感情」の

衰えから始まるからです。

「もの忘れが激しくなった」のは知力の老化。「昔に比べて走れなくなった」のは

体力の老化。感情の老化とは「やってみよう!」という意欲やギラギラした欲望、

新しいものを生み出す発想力、柔軟性、機動力などが低下する状態を指します。

人間の脳の中で真っ先に縮み始め、機能が低下するのが感情を司(つかさど)る

前頭葉です。早い人では40代から萎縮が画像で目に見えるようになります。

ただし、記憶力や体力の衰えと違って前頭葉の機能低下は気づきにくい。

これまでやってきたルーティンの仕事は、特に考えずともサクサクこなせるため

自覚しにくいのですが、放っておくと、いずれは新しい物事や突発的な出来事への

対処が苦手になっていきます。

徐々に感情が老化し、気づいたときには脳も体も見た目も、すべてがどっと

老けてしまっているのです。

「想定外のこと」を増やせば、脳の老化は防げる

逆にいえば、感情の老化を防げば、かなり若々しさを維持できるということです。

高齢者が体力を維持するために体を使うことが重要なように、脳の機能も「思い、

考え続けること」、つまり感情を動かすことが老化予防につながります。そのためには

前頭葉を使うことが必要なのです。

前頭葉は「想定外なことへの対応力」という重要な働きを担っているため、「先の読めない

不確実なこと」に積極的に取り組むことをおすすめします。平穏な日常生活では、前頭葉を

使う機会が減り、その結果、感情が動かず、意欲が湧かなくなり、ますます脳を使わなくなる

という悪循環に陥ってしまうのです。

前頭葉の機能は意欲や自発性、創造性につながるだけでなく、思考を切り替える際にも

働いています。前頭葉機能が低下すると、一度カッとなると火がついたように怒り出す、

いつまでも泣いているなど、感情のブレーキが利きにくくなります。

これも前頭葉の機能が衰えたことが原因です。

足腰を衰えさせないために歩くことが大切なように、前頭葉も使うことが感情の

老化防止につながります。

年下に“タメ口”を使われてもいいじゃないか

前頭葉というのは目新しく、珍しいことを行うときに働くものだと私は考えています。

逆に前頭葉の機能が落ちてくると生活がルーティン化し、前例踏襲型になっていきます。

早い人ですと40代くらいから前頭葉の老化が始まるわけですが、このくらいの時期から

ルーティン化、前例踏襲型になる人は珍しくありません。行きつけの店しか行かなくなったり、

同じ著者の本しか読まなくなったりするなどです。

前頭葉を使うためには、その逆のことをすればいいことになります。

誰かに何かを誘われたときに、億劫な自分がいても、やってみよう、行ってみようと、

いったんは誘いに乗る姿勢が大事。

年下に“タメ口”を使われるなど、カチンとくることがあっても、「それでもいいじゃないか」

と自分に言い聞かせる。若々しくいるためにお金をかけて見た目をよくしようと努力するように、

感情も若々しくしておくことを心がけましょう。

誰かと出かけることが増えれば、思考も柔軟になりますから、体や脳にもいいことなのです。

70代、80代になっても前頭葉は若返らせることができる

自分には誘ってくれる人がいないから、などと悲観することはありません。一人でも前頭葉を

使うことはできます。

たとえば、普段行かない店で食事をする。ランチで入る店を毎日変えてみる。普段読まない

著者の本を読んでみる。

保守系の雑誌しか読まない人は、リベラル系の雑誌を読んでみる(もちろん、逆も同じことです)。

料理で冒険するのも前頭葉を刺激します。新しいレシピを試したり、珍しい食材を使ってみたりする

といった具合です。海外では、大学に入ると教授にけんかを売るような人が優秀とされますが、

日本ではノートを一生懸命とって教授が言った通りの内容をテストで書く人が優をもらう傾向があります。

会社でも新奇なことをやる人より、上司の言うことを聞く人のほうが出世しやすいようです。

要するに、これまでの人生で前頭葉を使ったことがない人が圧倒的に多いのが、日本という国の

特徴だといえます。

だから、ちょっと前頭葉を使う習慣をつけると若い人より前頭葉が働き、面白い高齢者になれるのです。

つまり前頭葉は若返るのです。

70代、80代になっても脳を若返らせることは十分可能です。同時に意欲の老化も防げるはずです。

ぜひ意識して、前頭葉を使う習慣を続けてみてください。

年を重ねても素敵だなと感じる有名人

「老害」という言葉をよく聞くようになり、自分はそうならないように努めているという人は少なくないでしょう。

相手からしたらまったく興味が湧かない話を延々と聞かせたり、昔の自慢話ばかりをしたりする人が老害に

当てはまります。かといって、老害と言われるのを避けるために人の話は聞くだけにするとか、相手に合わせて

いるだけというのでは、いいおじいさん、いいおばあさんと呼ばれるかもしれませんが、脳は老化していく

ばかりです。それでは面白い人とは思ってもらえません。

私が長年、高齢者を診ていて目標にするようになったのは、「面白い高齢者」になりたいということです。

理想はタレントの高田純次さんです。自由奔放な芸風で人気を集めている高田さんのように、細かいことに

こだわらずテキトーでいることはメンタルヘルスにもいい影響を与えます。つまらないことで目くじらを立てる

高齢者は若者にうっとうしがられるだけですから。

2021年に99歳で亡くなった瀬戸内寂聴さんも理想とする一人です。寂聴さんのように、大勢の人が話を

聞きたくなるような高齢者になりたいものです。

週に4回くらい行列のできるラーメン屋に行けるか

話の面白い高齢者というのは、今の時代であれば、ネットで検索しても出てこないような経験に基づいた話が

できる人。たとえば、週に4回くらい行列のできるようなラーメン屋に行き、実際に食べてみた感想を面白

おかしく話せたら、若い人だって、話を聞いてみようという気になるでしょう。70代はまだ体が十分に動く年代

ですので、ぜひそうした体験を積んでいただきたい。

昔の高齢者であれば、戦争体験などが若い人が聞きたい話の定番だったでしょうが、今の70代にはそういう

話は期待できません。あるいは、飢えに直面した日本の悲惨な状態を子ども時代に経験して、今の食料安全保障

は危険だと論じるには、70代は少し遅い世代かもしれません。

ただ、子ども時代に、親の給料が上がるたびに、次はテレビ、次は自動車と買う喜びを経験した高度成長期の

世代なので、給料を上げるほうが景気はよくなるという話を、資本主義の富の不均衡について述べたフランスの

経済学者、トマ・ピケティの理論などと結びつければ、説得力のある話が可能でしょう。

あるいは、自分たちが現役だった時代は法人税が高かったので、会社が経費を使うことに積極的で(そのほうが

税金は安くなるからです)、給料も上がり続けたし、バブル期にいい思いをした話をして、減税より増税のほうが

景気はよくなるという経済の常識と逆の説を展開したら、面白い高齢者と思われるかもしれません。

世間の常識に囚われず、言いたいことを言ってもいい

話の面白い高齢者を目指すためには、世間一般と違う「一家言」を持つのが近道です。

高齢者から運転免許を取り上げるという風潮が高まっていますが、昔は交通事故で1万人以上も亡くなっていたのは、

自動車に大して規制をかけなかったためで、その後の日本の製造業の隆盛があったのは事実です。75歳以上の

ドライバーによる死亡事故は年間400件もありません。

逆に、高齢者が交通事故の最大の被害者で死者数の5割を超えているなどという話も、今のご時世、興味深い

でしょう。70代というのは、ある程度パソコンを使って仕事をするのが当たり前になった世代の走りでしょう

(この年代で電子カルテが使えない医者を見たことがない)。屁理屈と言われても、常識と違うデータを探すことは

難しいことではありません。

少年犯罪が起こるたびにSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などの影響で、それが増えているような

ニュアンスでコメントする「識者」がたくさんいる中で、ちょっとデータを検索すると2003年くらいから少年非行件数

が減っていることくらいすぐわかります。私自身も経験していることですが、昔の不良の怖さは半端ではありませんでした。

こういう経験とデータを交えて話ができるのが70代の強みであり、常識に反することを思いつく、考えるというのは、

前頭葉の最高のトレーニングでもあるのです。

少なくとも長く生きてきた経験から、世の中は理屈通りにいかないという立場をとることができます。その強みを

活かして、前頭葉を鍛えながら、話の面白い高齢者を目指していきましょう。

和田 秀樹(わだ・ひでき) 精神科医 1960年、大阪市生まれ。精神科医。東京大学医学部卒。

ルネクリニック東京院院長、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師。2022年3月発売の

『80歳の壁』が2022年トーハン・日販年間総合ベストセラー1位に。

メルマガ 和田秀樹の「テレビでもラジオでも言えないわたしの本音」

第9便 歩こう会 2024年3月

寒さ、暖かさの変化が目まぐるしい中、春らしき暖かさが続き、ぼんやりして

編者が失念してしまって、掲載が遅くなってしまった。

申し訳ない。あ~あ歳は取りたくないな!

歩こう会 3月分を遅ればせながら急いで掲載します。

第9回(8名)

樋口、清永、福島、田所、本吉、小西、稲永、鳩宿

第10回(8名)

高木、樋口、福島、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

第11回(9名)

樋口、清永、福島、田所、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

第12回(9名)

中村、行實、樋口、清永、福島、本吉、小西、稲永、鳩宿

第13回(10名)

大取、樋口、清永、福島、田所、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

この3月の歩こう会は、メンバーの数も以前より多くなり、写った風景や笑顔から、故郷の春の足音が

窺える。美味しい料理、酒、そして仲間、本当に楽しそうな顔が揃っている。

なんか、顔つきが若返ったごとある。

赤盃の乾杯に始まり、日本酒満喫、西公園アップダウンの後のカレーとナンとラム酒、そして

一輪の桜を見ながらビール、最後に、「初桜、折しも今日は よき日なり」と、のたまう。

何と人生を謳歌している事よ。歳を忘れてしまうな。ほんなこと、よかね~~~!

4月は春の暖かさの中の、美酒を楽しんでくれ!

第8便 なぜ「福岡市」は都市としての勢いが残っているのか

3月19日のYahooに載っていた記事です。

面白かったので、紹介します。

人口減少日本で何が起こるのか――。意外なことに、多くの人がこの問題について、本当の意味で理解していない。

そして、どう変わればいいのか、明確な答えを持っていない。

若者が集う活気あふれる福岡市は、市街地に人口が密集せざるを得なかった土地の事情が作り上げた。

近隣の都市からどこまで人を吸い上げるか?

女性人気の高い「レディース・シティ」

九州の中心地であり、アジアのゲートウエイとして早くから海外展開を見据えて発展してきた福岡市は、

158万2695人(2019年4月1日現在)の人口を誇る。

同市がまとめた推計人口では、神戸市を抜いて政令指定都市ランキングで5位(2018年12月1日現在)になったが、

人口減少に悩む自治体が増えてきた現状にあって、いまだ力強い発展を感じさせる街である。

総務省の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2018年1月1日現在)によれば、この1年間で福岡市の

人口は1万4116人増と、全国の市区町村の中で一番増えた。その内訳は自然増が神奈川県川崎市に次ぐ全国2位の2507人、

社会増も大阪市に次ぐ2位の1万1609人であった。

福岡市内を歩くと若い女性の姿が目に付く。その証拠に、福岡市の資料「子どもに関するデータ集」には20代、30代とも

全国平均では男性人口が女性人口を上回っているが、福岡市では逆に女性人口が大きく上回るとある。例えば、25~29歳は

男性46.4%、女性53.6%だ。福岡市は東京と並ぶ女性人気の高い街、「レディース・シティ」なのだ。

そもそも若者自体が多く、2015年の国勢調査の比較では、福岡市の若者率(15~29歳人口÷総人口×100)は17.4%で、

政令指定都市の中でトップをマークしている。若者が多ければ、当然ながら生まれてくる子供も多くなる。

子供が生まれることによって世代交代は進み、一方で他の市区町村から多くの人々が集まってくるのだから、

都市の発展としては健全なスタイルを実現し続けているといえよう。

全国の多くの自治体で人口に翳りが見られる中、なぜ福岡市には都市としての勢いが残っているのであろうか?

「暮らしやすい」「子育てしやすい」という評価の高さもある。大学がたくさん存在し、学生が多いことも理由のひとつ

であろう。「子どもに関するデータ集」によれば、学生数は11万726人(2016年5月1日現在)で、政令指定都市の中では京都市、

名古屋市に次いで3番目。1000人あたりの学生数にすると71.50人で京都市に次ぐ2位だ。

しかしながら、最も大きな要素は、人口規模の割に市街地に人口が密集している点にある。狭い区画の中に行政機関から

商業施設までがまとまっているため、実際の人口以上に人の多さを感じやすい。要するに、「賑わい」を創出しやすいのである。

福岡市のコンパクトさの象徴といえば、空港の立地であろう。各都市が航空機のジェット化に合わせて郊外に空港を移転させた

のに対し、福岡空港は市街地の中に残った。福岡空港を利用したことのある人ならば分かると思うが、離発着の際に眼下に広がる

街並みはさながらジオラマのようであり、遊覧飛行をしているような気分にさえなる。

しかも空港とJR博多駅は地下鉄でわずか5分、さらには最大の繁華街である天神とも約11分で結ばれている。

「通勤に30分もかかるようでは遠い」といわれるほど職場と自宅が近く、マイカーはもちろん公共交通機関や徒歩での移動も

しやすいため、これらが働きやすさにつながっている面もある。これからの人口減少時代に求められてくるコンパクトシティを、

大都市でありながら一足早く実現しているのである。

現在の福岡市の人口増加を支える「密集」は、実は副産物として誕生したものだ。それも“かつての弱み”が転じた結果である

というのだから皮肉である。

いまから40年ほど前、高度経済成長期を経験して豊かになり、「一億総中流」と自信を深めていた日本人が衝撃を受けた出来事

があった。1979年に欧州共同体(EC)がまとめた内部資料『対日経済戦略報告書』に、「日本人は、西欧人ならばウサギ小屋としか

思えないようなところに住む仕事中毒者」などと書かれていたのである。

「ウサギ小屋」という言葉は、日本人を“中流気取り”から目覚めさせるのに十分であった。サラリーマンたちは“脱ウサギ小屋”

とばかりに、金額的に手の届く郊外へと住宅地を求めた。結果として、日本の各都市は人口増加のペースを無視した乱開発に

のめり込み、街の規模が急速に膨張し始めたのである。

しかし、都市の拡大が続いていった時代にあっても、福岡市は郊外開発に乗り出さなかった。というよりも、乗り出せなかった

といったほうが正しい。というのも、福岡市は全国の大都市の中では異例なのだが、大きな河川がなく、水不足に悩まされて

いたのだ。安定供給のために住宅地開発をむしろ制限せざるを得なかったのである。

水不足は製造業の進出も阻んだ。企業は福岡市ではなく、隣の北九州市へと流れ、北九州市が100万都市に急拡大する様をただ

眺めているしかなかった。ところが、大規模工場がないことが幸いした。他の政令指定都市が公害対策に頭を悩ませている中、

予算を商業の発展や国際化に向けることができたのだ。時代は変わり、環境保全や少子高齢化対策が大都市の中心課題となった

現在、福岡市は大きなインセンティブを手にしているのである。

この間、製造業の多くは安い人件費を求めて海外に工場を移転したが、そうした動きと歩調を合わせて人口が減少したのが北九州市だ。

何が将来の明暗を分けるか分からない。

編者:我々が高校時代だった50年以上も前は、水不足も有ったし、工場と言う点においては

八幡製鉄があった北九州の生まれの私にとっては、福岡は工場の無い、「都会」だった。

それに記事にあるように、通勤・通学に30分以上かける、なんて言うと「なんば しとっと?」と言われそうで、

今でも1時間以上かける場合は少ないと思える。大きくは取り上げられてないが、古来 福岡(博多)は

国際交流都市であって、その余韻は今でも色濃く残っていると思う。

記事を教えてくれた21回生も、納得させられた、と感想を寄こした。

皆さんは、どう思うか?

第7便 歩こう会 2024年2月

編者の都合で、掲載が遅くなってしまった。申し訳ない。

歩こう会2月の報告です。いつもどうり。敬称略で紹介します。

【第5回】8名 清永、樋口、高本、田所、本吉、小西、稲永、寄川

魚市場で、刺身と酒か? 羨ましか~~~~~!

【第6回】7名 清永、樋口、高本、本吉、小西、稲永、寄川

なに!42.8度の酒を 飲み干した! まあ顔ぶれ見れば、みんな酒飲みだな、不思議はないな、、、、

【第7回】10名 清永、樋口、福島夫妻、田所、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

おお!ムール貝にエスカルゴ!1時間歩いた後の、美味しいワインでそれら珍味を食べると、

さぞ笑顔満開になるだろうな。

【第8回】9名 清永、樋口、行實、福島、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

筑紫路探索の後、駅前食堂で1杯とは、何となく情緒があっていいな。

それにしても 8-10名と、帰福組の参加もあるが、ここんとこ、参加者が多くなってきたな。

良い事だ! 今年も52回を目指して、色々巡り、色々飲み、食べ、人生を楽しんでくれよ。

第6便 織江耕太郎 新刊 燃えるラグーン

織江耕太郎こと、田中昭雄君の新刊が発売されます。

曰く、「高山君から題材とアドバイスをもらい、高本君からもアドバイスがあって、

3人の合作のような本となりました」との事です。

編者も待ち望んでいた新作だし、我らが21回生の小説家に、同級生が題材提供、アドバイス

なんて、素晴らしい!

これまでの著作も含め、数々の迫力ある作品で,今回も読みごたえがありそうだ。

これからも、もっと多くの作品を世に送り出してくれ!

新刊おめでとう! 3月30日の発売開始です。

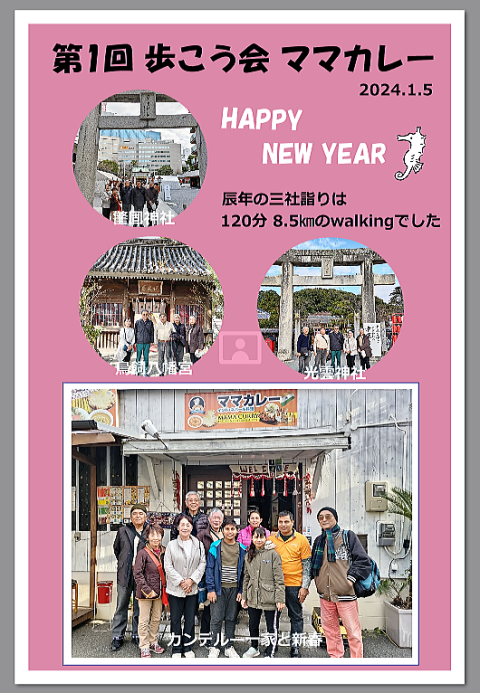

第5便 歩こう会 2024年1月

今年も歩こう会が例年通り開催された。

今年も、年会52回を目指していると思える。大したもんだ!!

それと、一部の人から、時々一部の人の顔が小さくて分かりにくい、との指摘を受けたので、

参加者全員写真を、別途少し大きく掲載して見た。これで仲間の元気な顔も見えるだろう。

取り立ててのコメントは無かったが、参加者氏名とともに掲載します。

第1回目 1月5日

樋口、清永、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿 7名

正月からカレー!おせち料理に飽きたのかな? 何はともあれ、8.5kmを120分

元気で新年スタート、結構じゃないか。

第2回目 1月12日

樋口、清永、高木、田所、小西、鳩宿 6名

やっと本格的な正月の乾杯かな?いぶりがっこチーズ、旨そうだな。

第3回目 1月19日

樋口、清永、高本、田所、本吉、小西、鳩宿 7名

21回生の「別荘」になっとるな。 よかよか、、、

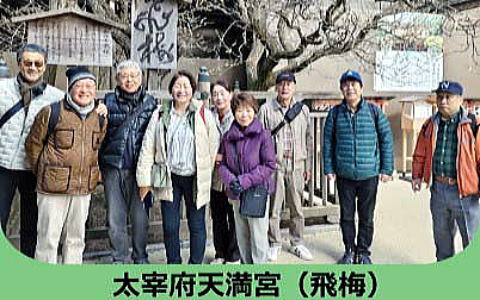

第4回目 1月26日

樋口、服部、中村、行實、高本、田所、本吉、小西、稲永、鳩宿 10名

大宰府天満宮も、何年も訪れてないな、大学受験の時が最後かな。

この調子だと、今年もなんとか52回を達成しそうだな。

鳩宿君からは、

少しだけ無理をして、頑張って、今年も心身の健康が現状維持でありたいです。

とのコメントが寄せられた。

今年も無理なく、もっともっといろいろな所に行って、故郷の今を伝えてくれ!!!

第4便 2024年 牡蠣小屋

飯田眞理さんが、ご主人の是非牡蠣小屋に行ってみたいというご希望で、帰郷し、

田所さんを始め故郷の仲間がご夫妻を牡蠣小屋で歓待した。

辰年の新年早速、糸島岐志漁港の牡蠣小屋大栄丸に行ってきました。天気も気持ちが

よい快晴です。

帰福中の飯田夫妻、松浦、本吉、稲永、森實、関家4人、田所、行實の12名参加です。

このうち、なんと5人が1年のとき4組の長沢先生のクラスでした。

新鮮な、牡蠣焼、サザエのつぼ焼きなどお腹がくちくなるほど食べ、アルコールも持ち

込みで、シャンパン、ワイン、ビールと痛飲しました。

関家の次男さんが、新妻さんと一緒に参加され、関家の益々の発展を祈念した新年の

楽しい催しとなりました。

行實

前列左から関、本吉、関次男の新妻あやかさん、後列左から 関奥さま、次男ひろたか君、

田所、行實、森實、松浦(広島から)、稲永、飯田眞里、飯田ご主人、です

なんと、この後二次会、三次会あり、最後は大取酒店に

牡蠣小屋に来てない小西さんと二次会から合流

最後の写真は二次会の水炊き会場

いや~~こうやって故郷に帰った仲間を、このように歓待してくれるとは

(実は自分たちも集まって食って飲みたかったのかも:笑)。

故郷は良いもんだ!来年は私も絶対牡蠣小屋に参加するぞ。

第3便 <遮音社会>脱陰謀論 文化人類学者が重視する、「分からない」に耐える力

Yahooで見つけた、面白い記事を紹介します。現代社会で、うむ!と考えさせられる。

時間があったらゆっくり読んで下さい。

膨大な情報が波のように押し寄せ、真実が見えづらい世になった。ネット交流

サービス(SNS)を介し、陰謀論やデマにはまり込む人は後を絶たない。長年に

わたりスローライフ運動を展開してきた文化人類学者の辻信一さん(71)は、

今こそ「分からない」に時間をかけてつき合う力が必要だと説く。

――「ムダ」が忌避される傾向が強まっている、と著書で指摘しています。

◆「タイパ」(タイムパフォーマンス)という新語が象徴的です。ムダの反対は

「役に立つ」。役に立つことはいいことで、役に立たない、つまりムダは悪いこと。

一見すると疑う余地はありません。でも役に立つということが、ある種の強迫観念

になりつつあるのではないか、という問題提起です。

――スマートフォンの普及やAI(人工知能)の台頭などで以前より便利にはなりました。

◆人間はますます、高度なテクノロジーと競争しなければならなくなっています。

まるで自分が機械の部品のように、取り換え可能な存在だということに目を向け

ざるを得なくなる。これが今の社会が到達している場所だと思います。

――検索窓に疑問を打ち込めば、「答え」や解決策は瞬時に見つかります。

◆今ほど「ネガティブケイパビリティー」が重要な時はありません。この言葉を日本に

紹介した精神科医で作家の帚木蓬生(ははきぎ・ほうせい)さんはこれを「答えの出ない

事態に耐える能力」と定義しました。

――ご自身の言葉で訳すとしたら、どうですか。

◆「異質なものや役に立たないこととつき合う能力」でしょうか。そして「待つ」「聴く」

などの「受け身の力」。

でも最近はこうした力の欠如で、よく分からないことに耐えきれず、分かりやすい答えに

飛びついて、分かったことにしてしまう風潮が強まっています。

――陰謀論やデマ、科学的根拠に乏しいスピリチュアル系の情報がインターネットで

拡散されています。

◆未知のウイルスが世界中に広がり、ワクチンは打っても大丈夫なのか……。分からない

ことだらけだと不安が広がります。

そんな中で分かりやすい物語を介して同じ思考を持った人が集結し、同質性によって結びつく。

陰謀論も同質性の吸引力がつくる疑似コミュニティーの一種だと思います。

――異論に耳を傾けることができないと、極論に走るリスクがあります。

◆陰謀論はまさに「分かりやすさ」ですよね。どんな事象でも「分からなさ」に縁取られて

いるはずなのに、ネガティブケイパビリティーが欠如していれば「これが真実です」という説

に飛びついてしまう。

――似たような思考を持つ人が集って共鳴する「エコーチェンバー」や自分好みの情報に

囲まれる「フィルターバブル」というSNSのリスクがあります。

◆僕たちは違うものと一緒にいることが、あまりにも下手になってしまっています。ただ、

「陰謀論か科学か」といった二者択一に陥るのも危険です。科学者はもちろん、注意深く

答えを出してはいるでしょう。でも、グレーゾーンやあいまいさを排除してしまう効率主義

や科学の絶対化といった危うさにも注意する必要があります。

――「誰かを救いたい。目を覚まさせたい」という使命感で、陰謀論やスピリチュアル系の

極端な言説に走っている人もいます。

◆本当に小さなステップでいいので、一見苦痛を和らげてくれるかのような「分かりやすい

場所」から、外に一歩でも踏み出してほしいと思います。出たり入ったりでもいいじゃない

ですか。外があることに気づくことが大事なんです。

――長年、動物のナマケモノを活動のアイコンにされていますね。効率とは対極にいるような存在です。

◆ジャングルって弱肉強食のイメージでしょう。その中で、反対の遠くて弱くて無防備な方向、

つまり一見非効率な方向に進化してきたのがナマケモノなんです。命の危険を冒してわざわざ木から

下りて根元に排せつするのも、自分の命を支えている木に栄養を与えているわけです。

依存し合って共生している。 ナマケモノというアイコンが示しているのは、僕たちが見捨ててきた

物事にこそ実は希望があるんじゃないかってことなんです。

◇つじ・しんいち 1952年、東京生まれ。明治学院大名誉教授。環境・文化運動などを

手がけるNGO「ナマケモノ倶楽部」代表。著書に「『しないこと』リストのすすめ」(ポプラ新書)

、「ナマケモノ教授のムダのてつがく」(さくら舎)など。

第2便 私の初夢:新年の高本君の投稿

高本君が新年に投稿してくれた。

編者は余計な感想を入れず、読者がそれぞれの思いを受け取ってくれればよいと思う。

修正なしで、全文を掲載します。

私の初夢

会社や社会組織の仕事から解放されて十有余年、今では有り余る自由な時間を謳歌する毎日である。

朝食が終わると後片付けをし、ゴミを出し風呂洗いがすむと、あとは私の時間となる。通常はベッドに横になり、

ラジオを聴きながらうとうとする。ベランダで洗濯物を干す妻が私を見つけ「アッ、また寝てるー」と叫ぶが、

寝ていると見えるのは世を忍ぶ仮の姿、本当は薄目をあけながら頭の中で世の中の事を様々思いめぐらせているのである。

地球温暖化、世界各地で起きる紛争から身の回りの事故や事件まで、ラジオから流れるニュースを反芻しながら、

「こんなこといいな、できたらいいな、こんな夢あんな夢たくさんあるけど・・・」とつぶやきながら、至福の時間は

過ぎてゆく。2024年を迎えるにあたり、私の頭に浮かんだ妄想を、備忘録のつもりでメモにしてみた。

大規模ハイブリッド洋上発電

地形的に安定した風が吹く場所は別として、強い風が吹くのは低気圧の影響下にある悪天時が多く、逆に好天時には

一般的に風は弱い。そこで、洋上風力発電を一歩進め、太陽光パネルを敷き詰めた大型プラットフォームを海上に浮かべ、

そこに風力・潮力を利用した発電装置を組み合わせることで、効率を高めることが期待できる。発生した電力はソーラー

プラント内で水素に変換し、需要地に直接配送することで、地域ごとの水素発電所や燃料電池用の水素ステーションに

供給する。

このような大規模プロジェクトは企業ごとに行っていては効率が悪い。国が音頭を取って、企業や大学などの研究機関で

ネットワークを作り、技術や知見を共有しながら進めるのがよさそうだ。

l 中規模水素発電による分散型地域発電所

2019年9月の台風15号では千葉市は大きな被害を受け、我が家でも真夏の3日間の停電で、クーラーも扇風機も使えない

炎熱地獄を経験した。大規模停電の原因は基幹送電網に損害を受けたためで、64万個もの住宅で停電する事態となった。

国内の電力供給を、現在の大規模送電網による集中供給から、各地域ごとに分散した中規模の水素発電システムに変更する

ことにより地域ごとに電力を供給する。

こうすることで台風などの災害による停電の影響を最小にでき、高価な送電網も簡素化できる。また、隣接する発電

システムを連携させることで、災害などで被害を受けた地域への補填や、地域による需要のばらつきも平準化する。

l ソーラー充電スマホケース

大規模災害時に携帯電話の充電ができずに困ったという話や、山で道に迷い、連絡が取れなくなって命を落としたなどと

いうニュースをよく聞く。

コンセントはなくても、日中は太陽光を利用して充電できる可能性は高い。スマホケースの表面にソーラー発電シートを

張り、必要な時に太陽光などに当てることで、最小限必要な充電を行えば、災害時やアウトドアでの非常時に最低限度の

通信ができ、生存の可能性は大幅に高まるのではなかろうか

l 音声による害獣排除と住み分け

北海道には“熊を叱る”おじさんがいて、人里に現れた熊に向かって「ここはお前のくる所ではない。山に帰れ」と大声

でしかりつけて、熊を追い返すという。また、カラスの害に苦しむ自治体で、カラスが猛禽に襲われた時の鳴き声を住宅地

で流し、里山ではカラスが和んでいる声を流すことで、カラスを人里から遠ざけたというニュースを聞いた。

動物の鳴き声によって本来の生息地に誘導し、山では動物のえさとなる樹木を保護することで、昔のように動物と人間の

住み分けが可能になるのではないだろうか。

l 人工光合成

毎年秋になると落ち葉の掃除に悩まされるが、落ち葉をじっと眺めるたびに、植物はこのような何の変哲もない木の葉で

水と炭酸ガスと日光を原料に、酸素と炭水化物を生成していることに驚く。植物が行っている炭酸同化を人工的に実現

できれば、炭酸ガスを吸収しつつ酸素を発生し、炭水化物も副産物として生成でき、地球環境の浄化と食料供給が同時に

行える夢のようなシステムが実現できそうである。

l 宗教の多様性に対して寛容な日本の文化

世界各地で起きている紛争の多くは宗教が絡んでいる。人は同じような考えを持つ者同士が群れ、他者を排除する性質がある。

まして宗教的な問題となると、他宗教の集団との命を懸けた争いになる事も少なくない。

日本でもそのような傾向がなかったとは言わないが、日本人の多くは葬儀をお寺に依頼し、「うちは○○宗だ」という話は

よく聞く。しかし家を建てるときは地鎮祭を行い、クリスマスには全国でキリストの誕生日を祝う。お寺の境内に神を祭る

祠が同居していることは普通のことだ。

日本では古来、仏教と神道は分け隔てなく扱われてきたという。このような宗教に対する寛容性は、現代のような

“紛争の時代”には貴重な文化だといえる。

日本がリーダーシップをとって世界の宗教界の代表者を集め、“宗教の多様性を認め合う”という一点に絞った議論が行える

といいのだが。

l 拒否権のない国連

国際的な問題は一般に国連の場で話し合われ、解決が図られる。しかし、国際紛争に対処する安全保障理事会では、常任理事国

に拒否権があるため、たった一か国の拒否権発動により重要な問題に対処できず、結果として非常に多くの人命や人権が脅威に

さらされ続けている。現状は常任理事国のエゴとも見える行動により、国連の機能が大きく制限されているように見える。

少なくとも常任理事国の拒否権をなくす方向の改革は必須だろう。また、常任と非常任の区分けも必要なのだろうか。

l 問題解決は徹底した議論で

国際的な問題を解決するために、200に近い国が国連に参集し、議論を行っている。議論による問題解決を目指すことは、

世界平和の究極の姿であろう。日本は平和を希求する国家として、国際的な問題解決の場を積極的に提供し、相互理解への

議論をけん引してほしいものである。このような努力が実を結び、日本が誠実な平和国家として世界に認められれば、

何よりも強力な安全保障となりそうな気がするけどなぁ。

そのためには、公平なものの見方の上に立った国際議論を担える人材の養成に力を入れなくては。

かくして私の妄想は次から次へと現れては大きく膨らみ、実現の時を待ちながら、熱気球のように漂い続けるのである。

2024年が、もっと住みやすい世の中になるといいな。

妄想の熱気球がそのうち世界全体に漂う事を祈ります。

高本君、ありがとう。

第1便 2023年12月の歩こう会

皆さん、お気付きだろうか?昨年最後の歩こう会は、第52回。

1年52週だから、昨年、毎週欠かさず継続した事になる。

何という持続力と21回生の絆!頭が下がる。今年もやり遂げるだろうな。

楽しい報告を楽しみにしている。

第48回

田所、樋口、小西、寄川、鳩宿

相変わらずの美酒と佳肴の海鮮、大トロまである。何と言う贅沢!羨ましい、、、、

第49回

樋口、小西、寄川、鳩宿

海鮮に飽きて、カレー!さぞ美味かろう!

第50回

樋口、本吉、小西、寄川、鳩宿

今度はイタリアンか!福岡で世界を巡っているようだな。

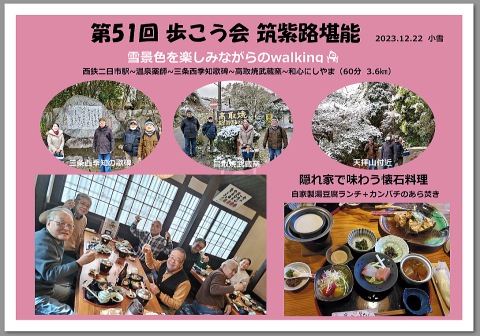

第51回

森実、行實、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

世界巡りを止めて、筑紫路の隠れ家で懐石料理?美味そうだ!

第52回

清水、森実、服部、行實、本吉、小西、稲永、寄川、鳩宿

最終回は9名が集まったのか!中華の後、〆でオオトリなんて、やはり21回生!

毎週欠かさず、1年ご苦労様でした。この食欲と持続力が、老いぬ為の活力になっているのかな?

今年も、参加者を増やして、新しい場所など歩いて、大いに楽しんでくれ。

楽しい話題を期待しているよ。ありがとう。